만약 당신이 저처럼 무언가의 배경 소음 없이는 단 1초도 버티지 못하는 타입이라면, 유튜브에서 삼성에 관한 영상 하나쯤은 봤을 것이다.

바로 그 삼성. 한국을 사실상 지배하는 전자 제조업체 말이다. 모르는 사람들을 위해 설명하자면, 삼성그룹의 매출은 한국 GDP 1조 6,700억 달러의 약 22.4%를 차지한다. 사우디가 석유라면, 한국은 갤럭시 스마트폰과 메모리 반도체다.

최근 삼성전자는 예상 순이익 목표치를 달성하지 못하며 한국 인터넷 커뮤니티에서 뜨거운 논란거리가 되었다. 이로 인해 반도체 제조업체이자 전자제품 디자이너로서의 전망에 대한 우려가 쏟아졌다.

상황이 얼마나 심각할까? 삼성전자 반도체 사업부를 이끄는 전영현 사장이 투자자들에게 사과문을 보냈다.

로이터에 따르면:

삼성전자는 3분기 실적이 시장 기대치에 못 미칠 것이라 경고하며 실망스러운 성과에 대해 사과했다. AI 시장에서 급성장 중인 엔비디아에 고성능 반도체를 공급하는 데 경쟁사보다 뒤처지면서 세계 최대 메모리 반도체 업체로 30년을 군림해온 회사가 직면한 도전을 보여준다.

삼성은 익명의 주요 고객사와의 AI 반도체 사업이 지연된 동시에 중국 경쟁사들이 기존 반도체 공급을 늘리면서 수익 감소로 이어졌다고 밝혔다.

[…]

삼성이 AI 반도체 시장에 늦게 대응하면서 수익성이 낮은 기존 반도체 의존도가 커졌고, 이는 중국발 경쟁과 스마트폰·PC 수요 둔화에 더 취약해졌다는 게 전문가들의 분석이다.

AI 서버에 쓰이는 고수익 반도체가 팬데믹 이후 불황을 딛고 시장 회복을 이끌고 있지만, 삼성은 엔비디아에 HBM(고대역폭 메모리)을 공급하는 데서 SK하이닉스에 밀리고 있다.

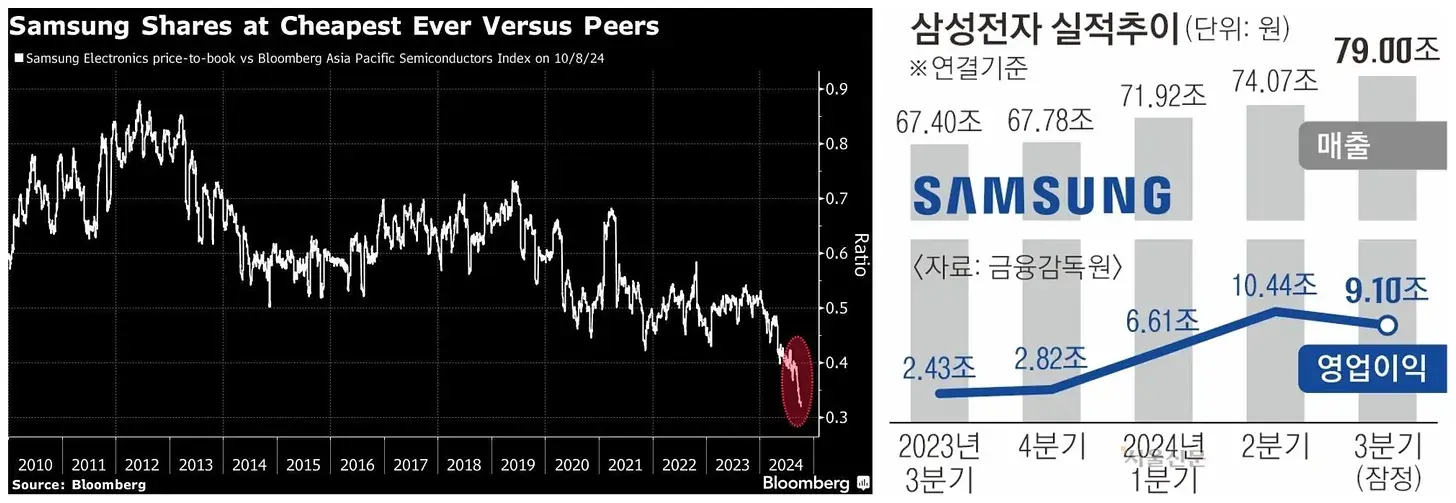

삼성 주가는 실적 쇼크 후 급락했고(좌), 매출은 늘었지만 수익성은 3분기에 하락세를 보였다(우).

숫자로 보자면 기대치 대비 15% 낮은 수준일 뿐이라, 크립토 시장에 익숙한 사람들에게는 별일 아닌 것처럼 보일 수도 있다. 그러나 삼성전자는 ‘실물’을 만들어 판매해서 돈을 버는 제조업체다.

가장 흥미로운 부분은 실제 삼성 직원들의 증언이다. 예컨대, 동아일보는 삼성 반도체 부서에서 일한 한 직원을 인터뷰했다.

지금은 효율성에만 집착한다. 가장 쉬운 일만 하며 변화를 만들려 하지 않는다. 예전에는 현장에서 올라온 아이디어가 검토되고, 운이 좋으면 윗선까지 올라가기도 했다. 지금은 이미 정해진 결정을 따를 뿐이다. 실패에 대한 두려움이 절대적이다.

결과적으로 기술적으로 까다로운 새로운 프로젝트는 피하고, 역설적으로는 실패를 피하려고 모든 기술 트렌드를 다 따라가려 든다. 만약 어떤 트렌드를 건너뛰었다가 경쟁사가 성공하면 책임을 져야 하기 때문이다.

2011~2017년 DS(디바이스솔루션) 부문장을 맡았던 권오현 전 회장은 전략적 집중을 강조하며 ‘스마트 워크’ 문화를 도입하고 워라밸을 중시했다. 하지만 후임 김기남 부회장(2017~2022)은 마이크로매니지먼트 스타일이었다. 이재용 회장이 직접 참석하는 ‘토요일 주간회의’를 도입하면서 보고 중심의 회의 문화가 주중 내내 이어졌다. 삼성의 HBM(고대역폭 메모리) 사업 철수 결정도 이 시기에 이뤄졌다.

HBM은 DRAM을 적층하는 기술이다. 당시 DRAM 사업부 영향력이 강했기 때문에 “DRAM 기술만 잘하면 다 해결된다. 굳이 적층할 필요가 있나? 적층은 복잡하다”는 태도로 접근했다.

하지만 이야기는 여기서 끝나지 않는다.

비즈니스지원TF, 일명 ‘HH’는 우리가 흔히 말하는 ‘서초 보고’를 의미한다. 반도체 부문장조차 독자적으로 내릴 수 있는 결정이 많지 않다.

2019년, 애플이 아이폰용 모뎀을 삼성에서 공급받고 싶어 했다. 시스템LSI 사장은 적극적이었지만 HH가 거절했다. 이유는 “아이폰은 갤럭시의 경쟁자이므로 공급하면 아이폰 경쟁력이 강화된다”는 것이었다. 돌이켜보면 그때 애플에 공급했다면 퀄컴을 제쳤을지도 모른다.

보고서를 작성할 때는 “초등학생도 이해할 수 있게 쓰라”는 지시를 받는다. 초등학교 수준의 기술 지식밖에 없는 임원들이 결정을 내리는 것이 황당할 따름이다.

전문 용어는 최소화하라는 지침이 있고, 불가피하게 써야 한다면 각주로 쉽게 풀어써야 한다.

그리고 의사결정이 모두 윗선에서 내려오다 보니 보고 라인이 지나치게 길다. 파트 → 그룹 → 팀 → 개발실 → 사업부 → 서초, 이런 식이다.

결정은 느릴 뿐만 아니라 그 과정에서 왜곡된다.

예를 들어, 실무진이 “위험 요소 10개 중 8~9개가 레드(위험)”라고 보고하면, “몇 개는 옐로로 바꿔라”라고 한다. 다시 올라가면 “옐로는 왜 이렇게 많아? 블루로 바꿀 수 없나?”라는 지시가 내려온다. 또 다음에는 “이건 반드시 옐로로 놔둬라. 너무 튀니까. 조건을 달아 블루로 바꿔봐라.”

임원들은 당장 내년에 성과를 보여야 하니 서두르기만 한다. 임기 후 무너지는 건 신경도 쓰지 않는다. 부서 간 협업도 마찬가지다. 각 부서는 자기 문제를 최대한 숨기고, 다른 부서에 문제가 생기면 “그래서 이게 안 된다”는 핑계로 삼는다.

원래부터 이랬냐고?

그렇다.

삼성 이야기를 들으니 내가 한국 군대에서 겪었던 일이 떠올랐다. 신병교육대를 마치고 자대에 배치됐을 때, 마치 유치원에 떨어진 기분이었다.

누구도 책임을 지려 하지 않았고, 누구도 목적의식이 없었으며, 누구도 신경 쓰지 않았다. 그저 화만 많은 젊은이들이 아는 체하며 버티고 있었다. 실수를 눈감아주고, 잘못을 덮는 것이 생존의 기술이었다.

결과는 철저한 무능. 모든 것이 농담처럼 느껴졌다. 시스템은 구성원들에게 착취당하기 위해 존재할 뿐이었다. 누구도 자발적으로 거기 있는 게 아니었다. 진지한 조직인 척하는 반쪽짜리 시도였고, 그 때문에 모두가 사기가 꺾였다.

한때 열정적이던 병사들은 흥미를 잃었고, 하사관들조차 더는 의욕이 없었다. 아무도 솔직하지 않으니 상황을 아는 이도 없었다. 그리고 아무도 솔직하지 않으니 누구도 믿을 수 없었다.

만약 삼성에도 같은 일이 벌어졌다면, 이 조직은 극약 처방이 필요하다.

그렇다면 한국의 크립토 기업들은 어떨까?

나는 두 곳에서만 일해봤고, 다른 회사에서 일한 사람들의 이야기를 들어봤다. 대부분 한국 크립토 기업들은 그렇게 심각하진 않지만, 인재 부족은 분명히 존재한다. 왜냐하면 실제 현장에서 무슨 일이 일어나는지 아는 사람이 많지 않기 때문이다.

물론 장문의 리포트를 쓰고 기술 용어를 줄줄 외우는 ‘리서처’들은 있다. 하지만 그것이야말로 시장에서 가장 빠르게 도태되는 길이다. 그래서 나는 (머지않아) 인재 부족이 현실이 될 것이라고 말한다.

내가 보기엔, 빌더 커뮤니티는 아직도 크립토의 투기적 성격을 PMF(Product-Market Fit)로 받아들이지 못하고 있다. 디젠 성향의 빌더들이 아예 없는 것은 아니지만, 여전히 많은 이들이 경직된 사고에 갇혀 있다.

그렇다고 이게 나쁜 걸까? 전혀 아니다. 사실 이런 고집스러운 사람들이야말로 세상을 바꾼다. 내가 말하고 싶은 건 단지 빌더들이 새로운 현상을 배척하기보다 더 열린 자세로 받아들여야 한다는 것이다. 우리는 시장이나 산업 전망에 임의적인 결론을 내릴 수 없고, 그저 변화에 적응할 뿐이다.

게다가 인재 부족은 언어 장벽에서도 비롯된다. 크립토는 트렌드가 너무 빠르게 변하기 때문에 따라잡기 가장 어려운 산업 중 하나다. 특히 X라는 좁은 공간에 산업 전체가 묶여 있고, 그 안에서 ‘관심도’가 곧 돈이 되는 구조는 생각할수록 기이하다. 어느 정도 유능해지려면 밈과 트윗의 뉘앙스를 이해할 수 있어야 한다는 점도 기가 막히다.

내 경험상, 영어 실력이야말로 노이즈 속에서 신호를 가려낼 수 있는 가장 큰 요인이다. 하지만 영어 능력이 미래 잠재력을 판단하는 유일한 잣대는 아니다. 나는 영어 한 마디도 못하지만 내가 만난 누구보다 훨씬 더 해박한 사람들을 알고 있으니까.